青未了 青春叙事的社会转向 ——“青未了”获奖作品之主题变迁

作为深化“青未了——山东省高等学校美术院系应届毕业生优秀作品展”内涵的重要举措,“青未了”评论征文活动自第八届启航,源源不断地为展览的展陈理念、公教实践、学术探讨等注入鲜活的思想动能。第十一届评论征文活动共收到投稿97篇。经严格评审,30篇佳作脱颖而出,荣膺入选,其中5篇被评为优秀评论文章。这些文章视角多元:或聚焦单件作品抽丝剥茧,或纵览门类气象宏阔,或剖析展览机制鞭辟入里……

让我们一同品读这些凝结智慧的文字,透过评论的棱镜,再次感知那涌动不息的青春创造力,走进文字所构筑的、意蕴深长的“青世界”。

摘要:本文以“青未了”历届获奖作品为研究对象,探索2014至2025年十一届展览的主题演变轨迹与阶段性特征。经考察总结,认为展览主题大致可划分为三个主要发展阶段:个体叙事期(2014-2017年)以生活描绘、青春呈现和技艺探索为主,侧重于青年的个体叙事;融合演进期(2018-2019年)的主题选择在原框架基础上向传统创新、情感表达、社会议题等方向拓展,呈现出个体与社会语境的融合探索;多维发展期(2021-2025年)则是形成了偏重于社会议题、大众心理关切以及数智技术赋能主题趋势下的多维度创作格局。“青未了”展览作为具有专业性与权威性的艺术实践平台,在展现山东青年艺术学子创作观念变化的同时,亦折射出新时代艺术创作向时代性、社会性方向演进的转型趋势。此外,在未来发展中“青未了”展览及青年艺术家也应有意识地规避机械化延续既成的主题规训,一同推动艺术创作向更自由、多元、包容的方向发展。

第十一届“青未了——山东省高等学校美术院系应届毕业生优秀作品展”(以下简称“青未了”)于2025年5月9日在山东美术馆正式开展。作为山东省青年美术创作的重要标杆,该展览品牌自2014年成立以来持续探索和完善,其核心功能在于为省内高等美术教育领域的应届毕业生提供兼具开放性、包容性与多元性的专业化展示平台。作为专业展览,“青未了”系统地汇集了历届毕业生在艺术创作实践及相关技法探索领域的代表性成果。在此平台的展示机制下,省内各高校美术院系得以对外展示其美术教学成果,并在此过程中接受社会公众的检验。习精确指出,“文艺创作要以扎根本土、深植时代为基础,提高作品的精神高度、文化内涵、艺术价值。”基于这一理论指导,当代青年的艺术创作必然在潜移默化中受到时代精神和社会文化语境的影响,他们以其视觉创作的主题选择来回应时代命题。而作为身历社会转型期的艺术实践载体,“青未了”展览以历届青年艺术创作主题转变的阶段化特征具象化映射时代发展的变化轨迹及社会文化特征,其中获奖的优秀艺术作品更以自身特性突出表现其内蕴。因此,以展览的历届获奖作品为研究样本,考察山东省青年艺术创作者在艺术主题与创作实践方面的演变特征,在不同发展阶段中的核心主题特征下对优秀艺术创作进行内容解读与意义阐释,旨在以独特的视角为之后青年艺术家的创作发展提供方向指引。同时基于对展览艺术创作的多样化解读,为展览的持续性探索提供理解与思考。

纵观历届“青未了”展览开幕式致辞与采访资料以及微信公众号的官方评述就可发现,时代语境及众多艺术界前辈对青年艺术创作者的期许不完全一样,呈现出明显的历时性演变特征。在首届“青未了”展览中,获奖青年创作者王琛璐在“获奖作者谈”时提到,“通观所有入选作品,我们也可以发现,年轻人的大部分作品比较注重自我表达,关注的是自己的生活,选题以自画像、学校生活、青年形象为主,较少地关注社会实事、人民大众等。这是一个较为普遍的现象,同时也是我的作品中存在的现象。这说明我们的视野是较为狭窄的,还要一直地深入生活、观察社会百态,用画笔描绘人生万象。”而如今第十一届“青未了”展览的开展前言中则总结概括道,“本届‘青未了’作品在数字语言转化、材料媒介拓展、社会现实介入等方面表现出色,青年学子对传统与当代、技艺与观念、小我与大我等二元关系的认识理性且辩证、实践深入且有力。”由首届与最近一届展览之间的不同评述便能够准确的看出,十二年间,“青未了”展览的艺术创作主题并非处于静态停滞状态,而是跟着社会经济与文化演变持续拓展更新,呈现出更加多元开阔的艺术格局。作品筛选机制也实现了由最初的个体自主申报到院校协同推荐的专业化转型,艺术创作方式完成了由相对孤立封闭的个体经验叙事向社会场域介入的开放性转向。需要非常指出的是,这种种转化并非突变式的跨越,而是经过了有代表性的发展阶段和渐进式的主题嬗变过程。基于此,通过对历届“青未了”展览获奖及优秀作品的主题进行系统化分类(前四届以获最优级奖项作品为主,第五届至第六届以“新创意奖”与“新语言奖”获奖作品为主),构建历届获奖作品主题选择的量化数据表格,以分析2014年至2025年共十一届“青未了”展览的主题演变轨迹及阶段化特征。

通过对历届获奖作品主题分布的量化分析以及可视化呈现,可以将其大致分为三个主要阶段。首先在展览品牌开创的初始阶段,即第一届至第四届展览,作品主题有着明显的集中化特点,主要聚焦于对社会真实的生活及人民劳动角色的礼赞、青年群体的肖像表现及身份认同的视觉化表达,以及纯粹艺术创作语言的本体化技法探索,反映出这一阶段创作者对自我提升的重视及个体身份的观照;随之而来的转型阶段,即第五届至第六届展览,其在延续前一阶段主题选择的主要框架外,进一步开启对其他创作视角的拓展,并在探索中逐渐突破单一化的个体叙事,尝试将个体表达与社会历史语境进行杂糅融合,形成了具有过渡性特征的表达范式;而到近期发展阶段,即第七届至今,主题选择则开始向更为多元化的方向演进,其重心较为平均的分布于对群体情感的隐喻性呈现、技术媒介与表达的创新融合、对民间传统文化的现代化转译以及对社会性议题的批判性介入等多重维度。这一分阶段的演变过程清晰的呈现着“青未了”展览的艺术创作由单一化表达到个体性与社会性的统一融合,再到现如今兼具时代特征、情感隐喻与创新实践的多维表达的发展轨迹。这其中不仅体现着山东青年艺术家创作观念的内在逻辑演变,同时也折射出当今新时代艺术创作范式的社会化转型趋势。

总的来说,2014至2025年十二年间所举办的十一届展览,以视觉化、物质化的艺术创作具象呈现山东青年学子的创作成长历程及艺术主题偏好的动态演变轨迹。对各届、各阶段不同核心主题倾向及阶段性特征的把握,有助于观者在赏析优秀获奖作品并探究其深层内涵时,避免过分偏离作品的主要意旨。如贡布里希所述,一旦确定了作品所属的传统或范例,在对其进行解释时就必然不会偏差太远。这种认知框架亦有助于公众在作品原意范畴内展开新解读,使艺术作品释放多元欣赏空间,从而丰富艺术创作的多样化诠释。

“肇衍嬗变”:个体叙事(2014-2017)与融合演进(2018-2019)

艺术作品的基本功能在于创作者凭借自身对于艺术的感知与敏锐度,以艺术表达手段与表现方式向观者传递个人艺术思维。“青未了”展览第一阶段(2014-2017年)的大部分作品主要承担这一功能,聚焦于以创作者身份展示个人艺术理念的主题,这一创作倾向表征出当时青年艺术家社交的相对封闭性,进而使其创作偏重于个体自我发掘与表现。同时,该阶段经济上行的整体社会环境,亦引导青年艺术家将主题视角投向社会生活中的美好图景。2018到2019年间,随着青年艺术创作者社交网络的拓展,和科技对大众生活的不断渗透,其艺术创作逐渐体现出个人表达与社会语境的有机融合,其内容均衡涉及到多元主体,实现了由个体叙事到与社会历史融合的演进嬗变。

无论何时,文艺创作都应该深深地根植于真实的生活。如是,过去的艺术实践同样表明,对当下群体生活的图景勾勒以及对未来生活的愿景表达最易引发受众共情,是最具大众接受度的艺术表现形态。此外,鉴于此时公众艺术素养与审美能力还未达到一定高度,以生活图景描绘、青春身份认同为核心的艺术创作以其较低的审美欣赏门槛更易为大众理解和认可。在青年画家所搭建的生活化趣味场域及平等交流空间中,艺术鉴赏的隔阂得以消解,观者在其中得以流露最真挚的感情,吐露最真切的心声。

新时代青年艺术家植根于真实的生活场域,受到社会多种职业和身份所提供的便利,因此青年艺术创作者尤其注重日常生活表现。单就第一届“青未了”展览而言,表达对社会生活关切及劳动群体的观照创作就不在少数。例如首届获奖的国画作品《城市环卫者》,由其命名就可直观窥见,这一作品的指向对象是真实的生活中平凡而又可敬的城市环卫劳动者。作品以工笔技法表现了三位在城市街角休憩的女性环卫工人,以对角线构图分割整体画面,以街道中的广告牌为背景,其“绿化环境、美化家园、举手之劳”等字样与人物形象形成巧妙呼应,劳动工具在画面中的点缀既丰富了构图层次,又赋予其鲜活的生活质感。该作品的创作者以写实技法勾勒寻常街景与职业角色,借助于笔墨流转及宣纸媒介的独特表达将劳动人民的精神光辉转化为纸上的视觉符号,激发大众对劳动人民的精神礼赞。此外,这一阶段的其他各届展览也充分占有对生活和人民的生动表达。如第二届获奖油画作品《父亲的海》,当画面呈现在观者眼前时,相信没有人会不触发情感上的共振。画面中表现了普通的渔民“父亲”形象,创作者突破传统的正面肖像刻画,选取“父亲”日落时分收网的背影,单由人物的收网动作及站立姿态就可感知到此时主体的疲惫状态。画面有着油画画种独特的明暗对比,人物的灰暗色调与天际橙红色余晖带给观者强烈的视觉张力,“父亲”的形象在霞光映衬下变得伟岸、高大、充满力量,成为责任担当与生命力量的双重隐喻。

作品以墨色为主调,浓淡相间的墨色不仅勾勒出人物的形体动态,更通过控制水分巧妙表现汗水浸透衣物的质感,而淡彩点缀工作服的用色策略,既维持了水墨画的纯粹性,又借少数亮色凸显真实生活场景的鲜活。劳动者的生活未必拥有绚丽缤纷的色彩,创作者以点缀的红色不仅呼应现实、让观众明确画面中劳动者的工作属性,更诠释劳动者在素色生活中彰显的精神气质。若从全幅视角将画面视为城市的狭义化表达,那点缀的红色便宛如城市的心脏,为延续城市生命提供动力。这种对传统技法的创新性运用,是艺术与当下时代结合的产物,使传统水墨突破文人画的雅致局限,获得表现现实的强大能力。

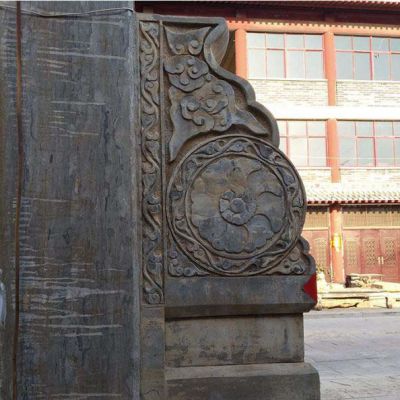

除却对生活化场景的细致刻画与本民族劳动者伟大勤劳的民族精神表征,本阶段的青年艺术创作者亦着重于青春身份的认同表达。例如首届展览中王琛璐的《掩面系列组画》,以写实的艺术语言描绘了一组女青年掩面的日常肖像;第四届展览中曹秀秀的《枕稳衾温梦不回》则是以浪漫温馨的色调营造画面的清新脱俗感受,构建少女氤氲青春的梦境叙事。然而,在第一阶段的四届展览中,有一件作品以其不同于普通青春身份表达的特质而格外吸引人,即第三届“青未了”展览中的雕塑作品《少年·中国说》。该作品以独特的历史视角通过三维立体雕塑将“少年青春”这一关键词重构,以我国“洋务运动”时期首批派遣留美青少年作为创作原型,以提炼加工的近代服饰、长辫、高帽等符号元素表征他们的特殊身份。雕塑在布局上以一位主要人物为引领,四组横向排列的人物群像构成作品主体部分,造型呈现出抽象、凝练和单纯的形式特征,摒弃繁杂的色彩装饰,纯粹以白色塑造不同年龄、面貌和家庭背景的青少年形象。此外,需要我们来关注的是,人物的头部及面部五官刻画由第一排至第四排变得愈发概括抽象,尤其是最末排人物的头部被彻底简化为纯粹的长方体几何形态,消解了其面部特征的刻画。不妨大胆揣测,作者试图通过这种极端形式化的人物个性悬置,将观者注意力转移至作品本身的内在意义,以抽象化手法解构当下历史语境中的“青春物语”,将少年的个体青春力量升华为民族精神的象征性注脚。这种青春性特殊身份主题的探索,是青年艺术家在个人青春经验基础上生发出的更深层次的观念建构,使得这类主题作品在看似浅薄的表象下拥有更加丰厚的历史意义纵深。

综上,“青未了”前四届展览(第一阶段)集中体现出对生活与青春叙事和技艺开发的价值取向,尤其将重点聚焦于真实的生活场景与劳动群体的生存图景。作为展览品牌初创时期,该阶段尚处于主题探索的初级化阶段,主题选择上呈现出单一性特征,侧重于青年艺术家的个体主体性表达。但也不应一概而论,需指出部分青年艺术创作也已在情感表达与社会性议题的聚焦中崭露头角,创作主题隐现出向展览的第二发展阶段特征靠拢的趋向。

第五届及第六届“青未了”展览处于21世纪社会生活节奏显著加快的2018年至2019年,习强调,“新时代呼唤着杰出的文学家、艺术家、理论家,文艺创作、学术创新拥有着无比广阔的空间,要坚定文化自信、把握时代脉搏、聆听时代声音,坚持与时代同步伐、以人民为中心、以精品奉献人民、用明德引领风尚。”于此,作为新时代语境中新生力量的青年艺术家,必然要在艺术创作中积极做出响应这一号召。由上文的量化分析显示,在“青未了”展览发展的第二阶段中,诸多青年艺术家尝试突破过去主题集中化的表现范畴,向更广泛的风格和主题拓展。整体上保持着动态探索下的均衡性发展特质,呈现出主题风格的过渡性特征。

值得关注的是,民间传统文化的创新性表达这一主题在均衡发展的此阶段尤其受到评审专家以及大众的青睐。自党的十八大以来,“推动中华优良历史传统文化创造性转化和创新性发展”这一有关于实践创新的重要论断,就为处于历史新起点的中国优秀民间传统文化的传承与发展指明了方向,为其赋予全新的呈现样态与创新活力。青年艺术家在此理论的指导下积极探索民间传统文化的个性化转译,以敏锐的观察力捕捉到社会语境下传统的价值使命。第五届“青未了”展览中《黑陶》和《茧影系列》两组陶艺作品同获“新创意奖”,创作者以创新性的艺术语言和装饰工艺对传统陶器制作工艺作出新尝试,在对传统技艺传承的基础上向其中浇筑个人情感与思考,形成历史文化厚重积淀下传统与创新的趣味性对话。此外,第六届“青未了”中的国画作品《残破壁画图》,以创意性的笔墨语言与视觉元素,在传统国画的皴擦点染笔法与西方油画的明暗对比间搭建互通桥梁,于中国传统的壮丽山脉中融入西方的色块对比,在大胆创新的同时又达成了画面的和谐韵律。“两创”理论的指导下,青年艺术创作者在横向拓展创作主题表达的同时保持对民间传统文化的探索欲与好奇心,推动传统更合理化的现代性表达。

当代艺术创作的语境下,相较于以传统技艺与文化符号隐晦传递自身想法的传统的现代性转译,对社会群体及青年个人的内在情感与自我生命的图像观照则构成更为直接的表达方式。第六届“青未了”中荣获“新创意奖”的油画作品《我要离开》饱含深意,单就命名而言,该作品就远不止普通肖像画这般简单。画中一位抱臂坐立的青年形象,低头闭目,沉稳安静,而其身后门缝中透进来的细小光束与身前划过的纸飞机却打破了画面整体的沉闷感,使整个画面笼罩在迷茫但又期待的矛盾交织下。据创作者本人解读,该画不仅定格了画中青年的青春容貌,更希望在其中传递出毕业生普遍具有的倔强、迷茫但又充满希望的心理健康状态。再如第五届中同类奖项的获奖作品《折射的旅程》,以丝网版画的工艺展现女性不同生命阶段的生活状态,以此折射女性群体的内心情感;第六届中获奖作品《女孩与猫有段故事》则以主体化的叙事方式与独特的雕塑切割质感诠释新时代少女的敏感心理特质。由此可见,多元文化语境下,青年艺术家日益聚焦于对个人及社会代表性群体的心理关切,捕捉关键的生命节点,发掘生活常态下隐含着的情绪涌动,使青年艺术创作逐渐向兼具时代性、社会性的创作演进。

与此同时,这一过渡阶段中的青年艺术家对于社会性议题与科技赋能下的数智表达等主题也有着进一步的开发与探索,向更加多元的创作主题迈进,展览有着更系统化、综合化的发展特色。

当代社会呈现出经济快速地发展、文化多元交融、科技迅捷革新的全新语境,在此其中,青年艺术家有着更多的艺术创作可能性。处于关键转型期的当代社会快速演进,所有的领域都释放着前所未有的发展张力,加之现代科技的深度介入,使其更加具备数智化特征并逐渐超出传统受众的认知范畴。在此背景下,“青未了”展览逐渐承担向观者展现时代性、社会性以及数智化的艺术表达的平台角色。由上文中的创作主题分析可得,当代青年艺术家进一步向更加广阔的题材探索,社会的进步特征及观者的艺术期待要求青年艺术家自觉承担起时代赋予的社会责任,摆脱自我封闭的桎梏,走出既已形成的创作“舒适圈”,为时代发声,为群体发声。正如石涛“笔墨当随时代”的艺术主张,青年创作者以创新性艺术语言与视觉表达创作紧跟时代潮流的优秀艺术作品,实现艺术创作与时代脉搏的同频共振。

创作与时代和社会持续健康发展紧密相连的艺术作品突出表现在对当代社会性公共议题的关注。首先是对于生态及其他社会问题的批判性表现。处于第三发展阶段的“青未了”展览,青年艺术家深入思考当代社会痛点,将自身置于社会持续健康发展语境下审视问题,以具象化创作达到其教育功能,唤醒大众内心的觉悟与反思。例如第九届中的获奖作品《生态时空系列》,以一组丝网版画的系列作品表现古今时空下自然生态与环境发展唇齿相依的普遍规律。人与自然和谐相处一直以来都是人们共持的生态原则,然而对自然环境的过度开发与索取带来了对生态的破坏及其潜在的不可逆后果。青年艺术家敏锐的捕捉到生态环境保护的现实困境,以艺术创作手段为生态发声,呼吁公众践行自然保护的生态理念。此外,青年艺术家同样积极探过以艺术方式介入社会问题解决的实践路径。第十一届“青未了”中的优秀作品《Tower of Life in DUNE》关注到环境的沙漠化问题,尝试从视觉语言与建筑规划设计实践相结合的层面为其提供概念性的可持续解决方案。

其次是对当代生活及社会转型期下人们都会存在的心理健康状态的关切。处于当代社会的公众被裹挟在快节奏的氛围里,普遍产生例如生存焦虑或自我价值迷失等社会感情问题。心灵被生活、工作、学习、社交等一系列生存必需占据,使其灵魂陷入孤独、寂然且焦虑的徜徉地,心理上呈现出与快节奏氛围不相适应的失落感受。青年艺术创作者们感知到当代语境下人们的情感宣泄需求和对生存哲学的思考,深切地洞察到社会大众的生存困境及迷茫状态。如同元明清遗民画家借助画中意象隐喻自身心境,青年艺术家也以艺术“代言人”的身份在艺术创作中勾画大众真实心理,将情感蕴含于艺术作品中。最新一届“青未了”展览中的优秀艺术设计作品《撷珍》,以综合实验视觉设计的方式提炼“手中之物、自然之景、关系之情”三类当代社会中的珍贵事物。作品针对信息繁杂的当下社会中,人类对于自己能够把握什么以及对待某些事情该如何抉择而产生的困惑与迷茫心态,以及快节奏的环绕下愈发纠结和胆怯的性格特征,通过视觉艺术表征实现对时代精神社会文化的把握。

新媒体与AI智能科技等先进的技术与社会各领域的深层次地融合引发其科技力量上的革新,尤其是进入二十一世纪二十年代以来,数字科技、新媒体技术推动社会形态向个性化、数字化转型。作为时代镜像的艺术创作领域,在数字智能的赋能作用下愈加多样化的将科技应用于艺术创作之中,实现科技与艺术的跨界融合。这一发展形态趋势恰好对应着“青未了”展览的第三个发展阶段,在第七届至第十一届展览中的优秀青年艺术家充分挖掘数字时代的科技潜能,于多元化的艺术载体之上向大众呈现当下社会的前沿动向。

在第八届“青未了”展览中,视觉传达作品《寻》黄河三角洲IP形象系列1设计将黄河流域的地域形象和特色景观相结合,借助三维建模技术塑造个性化的IP形象,并进行系列衍生产品设计。该创作呼应2021年《黄河流域生态保护和高水平质量的发展规划纲要》及有关政策,借助立体剪裁和3D打印工艺进行多重探索和尝试,以数字化手段将艺术构思与创作观念进行物质的实体呈现。创作目的一种原因是借助数字艺术以拟人化形象对我国黄河三角洲的文化意象进行重构,另一方面则是使艺术创作与国家重要发展的策略产生对话链接。第九届展览中的产品设计《起亚品牌可拓展电动皮卡设计》,创作者立足于当代青年返乡创业的实际的需求,在皮卡车原型基础上实施功能性的重新设计并融入现代科技元素,兼具美学价值与实用功能。创作者作为社会青年群体的特殊代表,由专业艺术创作方面出发,体现出青年艺术创作对社会现象作出的回应。第十届“青未了”展览中的艺术设计获奖作品《中国古琴十大名曲可视化设计》,运用数字技术对传统古琴文化进行现代化诠释,运用智能化的动态设计突破传统古琴文化传播的时空界限,扩大其现代受众的覆盖面展现科技赋能下的艺术创作创新实践路径。

综上所述,处于这一阶段的当代社会的加快速度进行发展为青年艺术创作者提供日益丰富的创作契机,他们秉承为时代颂歌的精神积极承担社会责任,力求突破过去传统创作的局限。在艺术实践中,既关注社会生态及当代大众的普遍心理情感,同时也借助于AI技术与智能科技等方式体现智艺融合。青年艺术家凭借对时代脉搏的敏锐把握以及多元化媒介的创新性运用,在创作中展示独特的艺术个性,也为艺术的未来探索开辟了新的路径。

十一届的“青未了”展览经历了看似短暂实则漫长的成长道路,并以不同的主题创作濡染着社会大众的审美素养与艺术品格。作为没有一点观赏门槛的优秀展览,它为社会公众提供了一个平等开放的审美空间,任何年龄、身份、职业的人均可以走进美术馆接受艺术的感染与熏陶,与不同艺术作品展开深度交流与对话。正如贡布里希所论:“艺术作品如同奶酪一般充满气孔,这些气孔就在读者的阅读过程中被逐渐充满。”大众群体作为观者为展览中的艺术作品作不同角度的诠释与解读,在此过程中,作者—作品—观者形成了完整的艺术创作闭环。艺术作品此时成为向观者传输艺术知识的物质载体,青年艺术创作者在其中承担起美育实践主体的角色,展览本身则转化为进行社会美育的公共场域,在前期创作发展的探索道路上继续向社会和观者输出更多优秀作品。但同时也需注意到在既已形成的创作主题下仍然要保持创新思维与思辨态度,敢于突破权威,以防现阶段的社会性议题和数值赋能的艺术表达成为新的规训。如是,在这种创新性的展览交流机制与艺术理念下,必然会激励着青年艺术家更加大胆地走入时代,叙说时代新语,推动新时代艺术创作向更自由、包容和开放的方向发展。

2.山东美术馆免费停车。因美术馆停车场车位紧张,倡导绿色出行。自驾车辆请停往附近停车场。

相关推荐:

相关推荐: