龙是中国人的图腾权力的象征为何在《西游记》中如此卑微

今年是龙年。中国人崇拜龙,又自称是龙的传人,因此在古代对于龙的信仰非常兴盛。龙还是权力的象征,皇帝们竞相宣称自己是“真龙天子”。进入现代社会后,龙虽然已不一定象征着权力,但在人们心中,仍然有着吉祥、富贵等寓意。

然而,在明代中后期出现的小说《西游记》中,龙的形象却大体很卑微,变得懦弱、谨慎,谁也不敢惹,不敢得罪。这又到底是怎么回事呢?

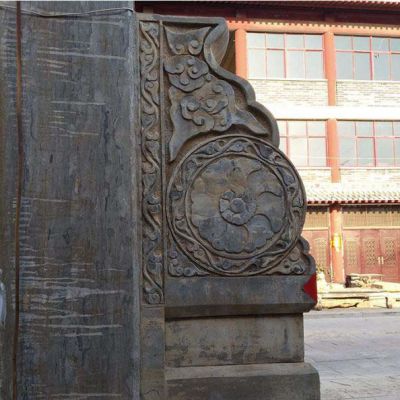

龙是中国古代传说中的一种动物,其原型及来源都较为神秘。据考古发现,中国在上古时期就有关于龙的崇拜,是那时原始社会的图腾。至唐宋时期,龙的形态基本定型:角似鹿、头似驼、项似蛇、鳞似鱼、爪似鹰……

不过,在古籍《广雅》中记载,龙的始祖“应龙”背上长有双翼。这形象不由让人想到西方传说中的龙。传说龙善于变化,更重要的是会呼风唤雨。在农业社会,能呼风唤雨的力量会很受人们的尊崇和敬拜。

在中国文化体系里,龙是皇权的象征,是神圣、祥瑞、富贵之兆。而“真龙天子”则称为皇帝的特定指称。

在佛教传入中国后,龙的形象又发生了一些变化。佛教典籍中龙的形象主要是护法和司云布雨,只是地位低微,仅被看做是畜生、坐骑而已。佛教中的龙与中国龙融合后,便出现了“龙王”的形象。

“龙王”逐渐带有一些水神和仙吏的特性。唐宋以后,道教也接纳了“龙王”这个神祇,而且还发展出“四海龙王”的观念。例如在《太上洞渊神咒经》中就出现了以海洋为区分的“四海龙王”。

无论在佛教还是道教中,龙王的地位都不甚高。而在具有佛、道背景下的《西游记》故事中,龙王的地位自然也不会高。

《西游记》是我国著名的古典神魔小说。据统计,《西游记》全书共100回,其中提到龙王的有30回,重点描述龙王的有17回之多。由此能够看出,龙王其实是《西游记》中很重要的角色。

但总体来说,《西游记》中龙的形象与其他同时期文学作品相比,显得更为卑微、懦弱和唯命是从。

例如,在《西游记》第9回中,泾河龙王因与人赌胜,意气用事,擅自修改少许布雨时间和数量,最后竟被送上了断头台。

在凤仙郡故事中,悟空为降雨救民,叫来龙王。没想到龙王也无可奈何,对悟空说:“我虽能行雨,乃上天遣用之辈。上天不差,岂敢擅自来此行雨?”

又如在红孩儿那一回中,悟空要借雨降妖。龙王却很为难地说:“我虽司雨,不敢擅专,须得玉帝旨意,吩咐在那地方,要几尺几寸,甚么时辰起住,还要三官举笔,太乙移文,会令了雷公电母,风伯云童……”

即便是刚出道的孙悟空,四海龙王也不敢惹。悟空拿了定海神针又要强索披挂,龙王们虽然先不愿意,最后还是全数奉上。

从以上这几个故事中,我们大家可以看到在《西游记》中,龙王地位卑下,性格懦弱,对于上级也只能唯命是从,权力几乎小得可怜。与人们印象中龙王的威严、神通广大似乎沾不上边。

在小说第14回,孙悟空因打死几个强盗被师傅训斥,一怒之下要返回花果山。在路过东海时去龙宫与敖广小酌,顺便将自己的事告诉了龙王。

然而东海龙王却以张良为黄石公三进履的故事劝解悟空不可半途而废。最后在老龙王诚恳、高明的劝说下,终于使悟空回心转意,重新走上保护唐僧的西行之路。

在《西游记》中,还有一回专讲唐僧的身世。唐僧的父亲陈光蕊曾救过洪江龙王之命。当陈光蕊被水贼害死并抛尸江中,被洪江龙王认出是自己的救命恩人后,立即索救他性命,以报日前之恩。为以后唐僧一家的团圆做好了铺垫。

《西游记》中也有一些恶龙的形象,其中最为典型的当属小鼍龙。他不仅面貌狰狞,而且为抢地盘赶走河神,后耍诡计将唐僧捉去企图吃掉。摩昂太子来要人,他又冷言嘲讽并与之大战。

但在《西游记》中,这类恶龙的形象其实很少。即便是小鼍龙,也是因其父泾河龙王惨死后,寄人篱下生活,才会变得如此任性和叛逆。

而在明清时期的其他一些小说中,龙的形象则很不相同。他们或傲慢无理,或贪婪残暴,或色厉内荏,比《西游记》中龙的形象要强势很多。

如在《南游记》中,龙王太子变成鲤鱼在江面上戏水,不料被当地百姓误抓后吃掉。老龙王一怒之下点起水族杀将过来,使得当地百姓惨遭涂炭。

而在《封神演义》中,东海龙王在儿子被哪吒打死后,纠集其他龙王气势汹汹地发兵陈塘关,威胁李靖夫妇要上报天庭,最后逼迫哪吒自杀。在这里的东海龙王就是个欺软怕硬的角色。

与上述几部小说相比,《西游记》中的龙确实显得很地“弱势”,这又是为什么呢?

《西游记》中的龙王虽然有一些正面形象,如报恩、劝解、帮助悟空等,但是其地位的卑微、低下是很显而易见的。造成这样的一种情况的原因是多方面的。

如前文所述,中国古人是崇拜龙的,其地位至高无上。但是自佛教传入中国后,龙的地位下降了不少。

虽然人们还是敬畏龙,把龙当做权力的象征。但在很多人心里,龙已经是佛的护法、坐骑,再也不是至高无上的了。后来道教也吸纳了龙的形象,可其地位却依然低下。

而《西游记》又吸收了不少佛教、道教的成分,因此龙在这部小说中的地位自然不会高。

另外,在明清时期,国家极为重视农业、河工和水运。限于当时的科学技术水平,那时人们认为对以龙王为代表的雨神、水神、河神的祭祀和崇拜是必须的行为。因此对于龙王的崇奉一时十分兴盛。

这种社会现实反映在《西游记》中,就是龙王地位虽然卑微,但却在保障取经方面很重要。据统计,在悟空借外援降服妖魔时,出场次数最多的是观音,其次是龙王。所以在《西游记》中,龙王是很重要的角色。

然而,对于龙王的这种民间信仰其实是世俗化的,带有很强的功利性和利己性。在风调雨顺的时候,人们当然会顶礼膜拜,充满感恩。但在洪灾、旱灾面前,人们往往又会痛骂龙王,指责其为何不体恤百姓。

《西游记》中龙王的形象受到文人创作的影响同样也不可忽视。明清时代皇权的专制化达到顶点,大小官吏则完全沦为皇帝的工具,没有权力只能听从皇帝的调遣和旨意。

文人们在创作时,往往会将社会现实投射到小说中去。所以,《西游记》中的龙王必须听玉皇大帝的调遣,稍微有点差错,就会招来杀身之祸。于是,《西游记》中的龙王不仅地位低下,而且性格懦弱,处处小心。

千百年来,中国人崇拜龙、敬畏龙。然而在《西游记》中,龙王的形象却一落千丈。他们地位卑微,性格懦弱。龙王这一角色却并未让读者感到憎恶或者恐怖,反而似乎更加贴近人类,也更加有血有肉。不能不说,这是《西游记》中极为成功的角色定位。

葛星:《西游记中“龙”形象的民间传统文化审视》,《齐鲁学刊》,2009年第5期。

霍国安:《西游记中龙》,《濮阳职业技术学院学报》,2018年第2期。

韩晓,魏明:《西游记中龙王形象及其文化内涵》,《中国文学研究(辑刊)》,2009年第12期。

本文所用图片,除特别注明外均来自互联网搜索,如有侵权烦请联系作者删除,谢谢!

相关推荐:

相关推荐: